《財富》雜志根據1944年的公司營收,推出的首屆美國500強排行榜上,伯利恒鋼鐵公司高居第8位。這是它的巔峰,也是墜落的開始。

二戰后,日本鋼鐵公司曾派出高層到伯利恒鋼鐵廠學習,當日本人親眼看到打敗他們的是如此先進的機械設備與現代化的生產方式時,無不大呼:這就是世界!

但20年后,日本鋼鐵已然崛起,開始在世界范圍內擊敗伯利恒公司。當他們再度來參觀時,面對一塵未變的伯利恒,參觀團草草離開了。團長不禁發出質疑:

數十年如一日,貴廠絲毫未變,可工人與高管都是行業最頂尖的人才,這個鋼鐵帝國究竟出了什么問題?

二戰結束后,訂單的減少讓伯利恒公司馬上解聘雇傭過的女工,男工人的工資維持不變。只是,物價卻在飛漲,不滿情緒也在蔓延。

發動朝鮮戰爭后,美國為管控戰時物價,設立了價格與薪水委員會,以此來控制鋼鐵價格和工人薪水。時任總統杜魯門卻給了伯利恒公司2.3億美元的免稅證,更加激起了被壓榨工人的不滿。

“我們工作愈來愈辛苦,鋼鐵生產的越多,我們所得的報酬卻越少了。”“我是在為稅務局和暴利商人工作。”“我所工作的地方是個屠場;救護車每天從我的近旁抬人走......”

1950年,在伯利恒鋼鐵公司的鼓風爐旁,以上對話正迅速傳播著。

隨后,在鋼鐵工會的鼓動下,工人開始向政府施壓要求每小時漲薪26美分。政府轉而向鋼鐵廠施壓,要求提高工人薪水。

資本家滿口答應,但有個要求是鋼材每噸漲12美元。政府斷然拒絕,所以一切維持原樣。

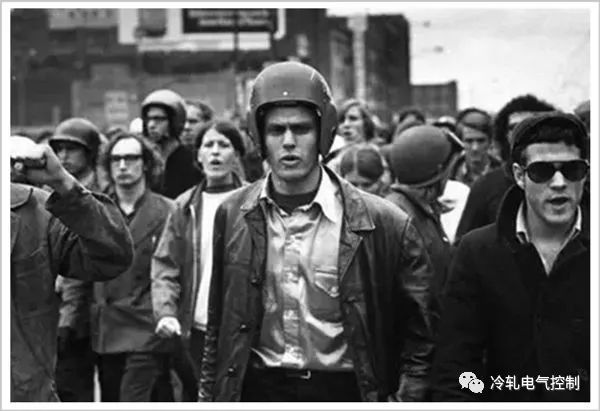

1952年,在工會串聯下,鋼鐵工人準備走上街頭進行全國性的大罷工。當時朝鮮正在激戰,鋼鐵工會這一下猶如釜底抽薪,讓美國高層焦頭爛額,而資本家依舊堅持漲價。

杜魯門隨即宣布對美國鋼鐵企業進行“戰時管制”,他發出呼聲:總統有權力阻止國家走向地獄。資本家轉頭就把杜魯門告上了美國最高法院。

法院判決“總統違憲”,杜魯門歸還了鋼鐵企業,工人開始罷工。焦頭爛額的杜魯門召集了鋼鐵業的勞資雙方,到他的辦公室進行談判。

最后的結局皆大歡喜,工人每小時工資增加21美分,鋼鐵價格每噸漲價5.2美元;美國則輸掉了戰爭。

彼時地處歐洲的奧地利已經成了新的工業圣地,因為那里發明了一種新工藝:堿性轉爐煉鋼法,成本比傳統的平爐工廠低40%至50%,運營成本降低了25%。

另一種具有革命性“電弧法”也相繼誕生,這項技術能利用電力回收廢鐵,將其轉化為鋼鐵。這一革命性的技術,形成了一個新的流派:短流程鋼廠。

傳統的長流程鋼鐵廠,如:伯利恒鋼鐵廠等,多集中分布在原材料產地附近。短流程鋼廠依靠電弧法,回收廢鐵,打破了地域的限制,有著小規模、廣分布、低成本的特點,用低成本倒逼了長流程鋼廠退出市場競爭。

曾靠新技術起家的伯利恒鋼鐵廠,卻患上了大公司病,極其傲慢,無視了這些新技術。繼續在車間里添加完全沒有效率的平爐,在過時的技術上加大投資,并在工會的要求下,招收大量工人和進行漲薪。

伯利恒變得無比臃腫,擁有32個工種,多個功能重復。當時,車間操作人員需要換電燈泡,都必須找一位專家來把燈泡擰上去。而從首席執行官到工廠車間,有8級管理機構。

更嚴重的是,伯利恒公司的管理層出現了戰略性失誤。他們把資金全部押注在開新工廠上,沒有為工人設立退休基金。

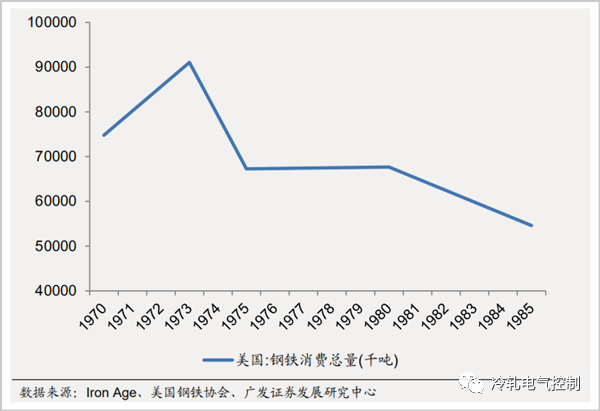

▲1970年后美國鋼鐵需求總量變化

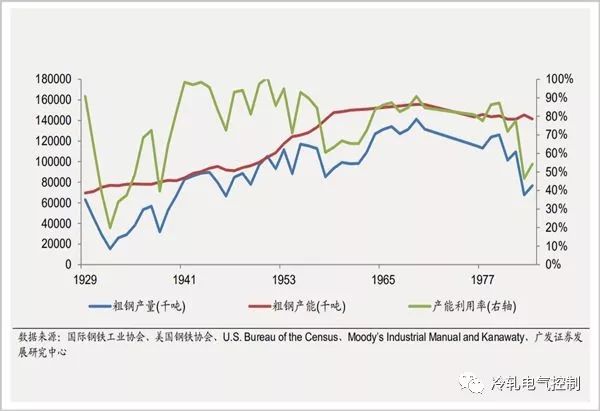

1973年,美國的鋼鐵產量1.36億噸,達到歷史最高值,步入產能過剩階段。

同時期,日本、歐盟的工業,依靠新技術與低勞動力成本開始崛起。美國工業化進入完成期,開始調整經濟戰略,推動經濟增長的發動機由傳統制造業轉向金融業、服務業。

伯利恒鋼鐵帝國,越來越遲鈍了。

在帝國走向末日的路上,美國鋼鐵行業工會值得一提。工會力量極其強大,并有著一套極其縝密的罷工系統。

其內部設有群眾糾察隊,來保證工人里面沒有“壞人”;救濟委員會保障后勤工作;定期舉行的罷工會議,鼓勵工人提出問題和展開討論;下轄高效率的宣傳和鼓動委員會;還為罷工工人組織表演文娛節目;堅持不歧視的政策,團結一切力量,包括黑人。

這般強大的戰斗力,自然讓鋼鐵企業節節敗退,使得美國鋼鐵工人的薪資漲幅明顯高于其他傳統制造業。后者在美國工業化完成后,不可避免地進入衰退。

美國建筑行業也隨著美國城市化、工業化完成后進入平臺期,在20世紀70年代中期抵達最高點。緊接著步入衰退期,鋼鐵需求減少,建筑業在美國的經濟地位開始逐步式微。

相似的情境還存在于美國的汽車工業。20世紀80年代中期,美國汽車月銷量達到了歷史最高峰。此后,美國汽車工業增速開始放緩,對鋼鐵的需求繼續下滑。

建筑業與汽車工業式微的背后,是服務業崛起與消費復興,美國產業結構開始深度調整,服務業的占比抬升。美國國內鋼鐵市場的需求不可避免的出現長期下降。

而在海外市場,美國鋼鐵行業與日本、歐洲相比毫無優勢。原因是美國鋼鐵昂貴的成本、熱愛罷工的工人、落后的技術和外國政府對于本國鋼鐵業的大力資助,使得美國鋼鐵行業在全球范圍內優勢消退,鋼鐵對外貿易中美國成為凈進口國。

1977年,在全球化的浪潮下,面對日本、歐洲廉價鋼材的沖擊,伯利恒公司不得不關閉落后的生產工廠,并進行裁員;還支付了4.83億美元的退休金和其它離職福利,40年內出現首次虧損。

1982年,伯利恒要承擔的退休員工過多,在技術更新上又出現遲緩。而且旗下鋼廠眾多,產量過大,成本過高,卻競爭不過新型鋼廠,當年更是虧損15億美元。

然而,面對國內鋼鐵工業產能過剩的普遍困局,美國政府并沒有選擇進行鋼鐵行業去產能改革,而是在政治力量的影響下,舉起了貿易保護的大旗。

面對“生死困局”,鋼鐵公司與工會精誠團結,還聯合鋼鐵生產區的議員,組成了“鋼鐵三角”,成為推動鋼鐵貿易保護的強大政治力量。

出于這種壓力,整個八十年代,美國政府直接給予了鋼鐵企業300億美元的資金補貼;國會還通過法案,禁止高速公路、機場等基建項目使用國外廉價鋼鐵,以此保證國產鋼材25%的利潤。

美國政府還親自下場,直接參與到了鋼鐵技術的研發。

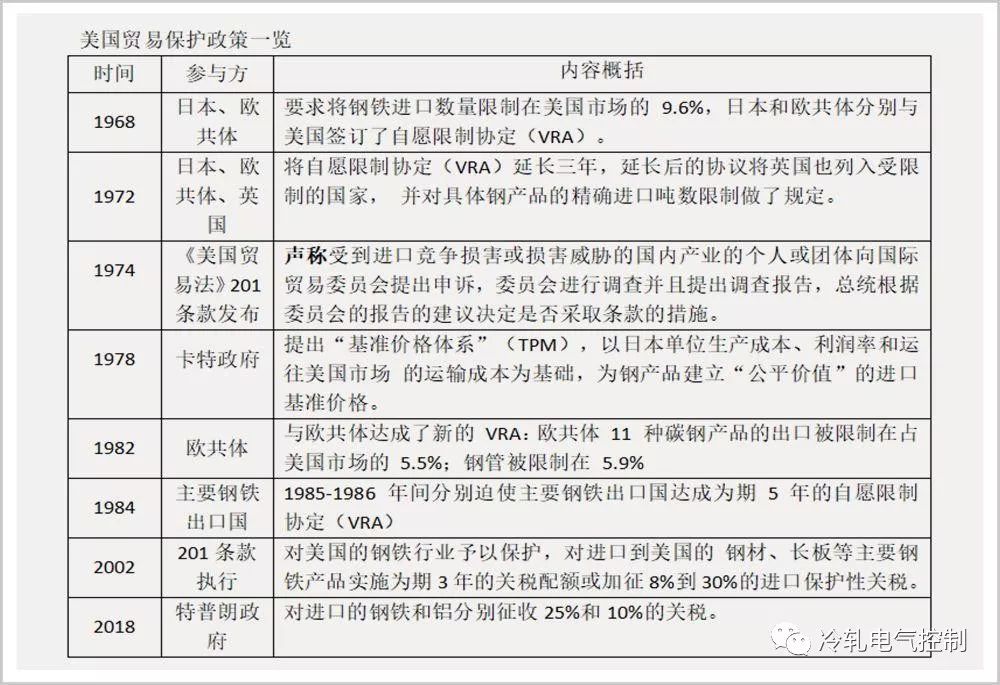

但美國鋼鐵公司早已無法應對日本等新興鋼鐵強國的沖擊了,美國只好直接對鋼鐵行業啟動了流氓般的貿易保護政策:

自愿限制協定(VRA),限制進口的國家覆蓋面逐步擴大、限制進口的數量、品種逐步明晰;基準價格體系(TPM),明晰基準價格,低于基準價格進入美國市場將自動引發一個由政府主導的反傾銷調查。

1988年,靠著政府的保護,躲避與國外企業競爭的伯利恒鋼鐵公司暫時恢復盈利。

但這次盈利,已是伯利恒最后的回光返照。即便被政治力量保護著,帝國早已積重難返。

政府的保護政策阻礙了鋼鐵行業的去產能,讓落后的大鋼鐵企業沒有被淘汰,可以茍延殘喘,但生產成本依舊高昂,美國鋼鐵企業在國際上的競爭力依舊疲軟。

1990年,在各項保護下,美國鋼鐵貿易凈出口金額為-71.90億美元。

▲制圖:顏宇、華商韜略 參考資料:何柳《二戰后至20世紀80年代美國貿易保護主義政策之探析》

在20世紀這最后10年里,伯利恒的鋼鐵帝國也隨著時代,逐步退出了世界舞臺,在重組和停業間來回掙扎。直至2001年,美國知名重組專家米勒(Robert S. Miller)成為伯利恒的CEO,才讓事情出現了些許變化。

米勒剛到任,就擲地有聲的向董事會保證,“我不是來這兒讓公司破產的”。可幾周后,米勒裁完員,就干凈利落地申請了破產。他面臨的困境幾乎無解:

在職員工1.15萬人,退休工和受贍養人員卻高達12萬。

2002年,伯利恒的退休基金總價37億美元,并且有29億美元無準備金的債務。當退休基金保險公司PBGC入場時,他們把沒有準備金的債務調高到43億美元,各種精算后,PBGC只打算負擔36億美元。

2003年,國際鋼鐵集團收購了伯利恒鋼鐵的資產,米勒試圖提出與國際鋼鐵合并,被鋼鐵工會斷然拒絕。而伯利恒始終沒能擺脫的勞動章程束縛,在之后的收購計劃中,鋼鐵工會終于松口讓國際鋼鐵集團修改了。

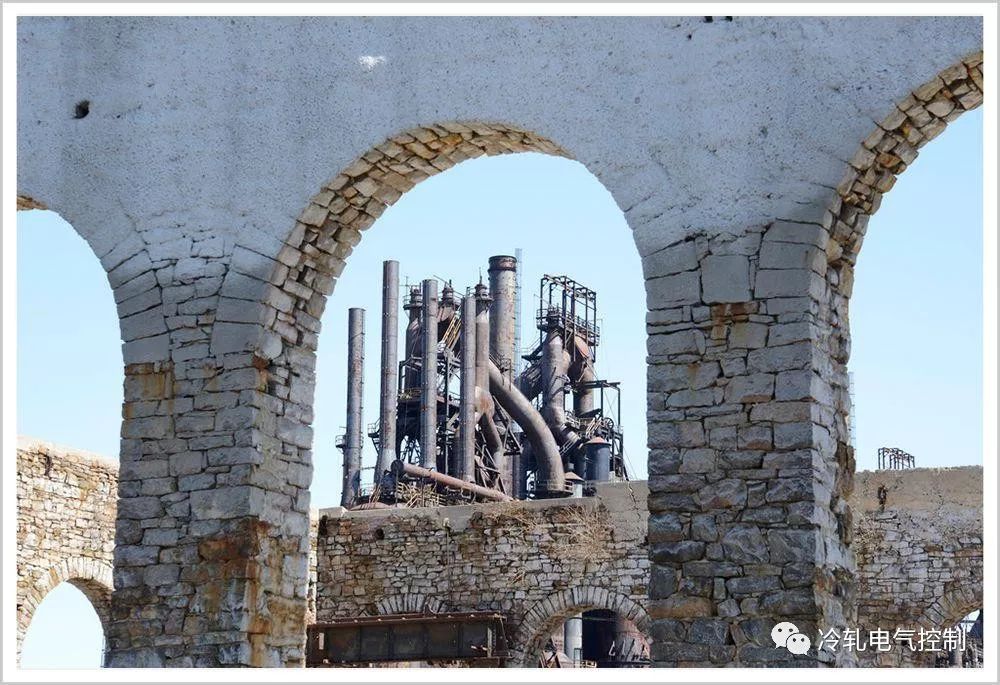

各路資本吃肉喝湯后,積重難返的伯利恒鋼鐵公司終于宣布解散,百年鋼鐵帝國落幕。只留下那些可以根據廠里落了多厚的鐵銹,就能推算出當月能領多少薪水的人。

落幕后的伯利恒,讓美國各界陷入了反思。人們通常認為它的滅亡,是美國經濟從工業制造轉向服務業、無法和廉價的外國勞動力競爭、以及管理層傾向于短期利潤的最突出例證。

《財富》雜志更是提出了個有趣的問題:“要是有個偉大的商人,比如說杰克?韋爾奇在四五十年前來到伯利恒,能不能拯救伯利恒公司?”

杰克?韋爾奇當過通用電氣的鋼材采購員,對伯利恒的了解頗深。當記者問及他這個問題后,韋爾奇沉思良久,緩緩地的說出:我想就是上帝也做不到。

根據美國鋼鐵協會的統計,在伯利恒輝煌的1954年到解散的2003年,50年里鋼鐵價格僅上漲220%。相比之下,消費價格指數漲幅540%。而鋼鐵業的平均工資漲幅,已經超過了900%。

來源:網絡,冷軋電氣控制

(本平臺"常州精密鋼管博客網"的部分圖文來自網絡轉載,轉載目的在于傳遞更多技術信息。我們尊重原創,版權歸原作者所有,若未能找到作者和出處望請諒解,敬請聯系主編微信號:steel_tube,進行刪除或付稿費,多謝!)